九博で開催中の特別展を見ました。

たくさんの古筆切などなど、美しい書と装飾に溢れた展示でした。

個人的に印象に残ったものについて感想を書いていきます。

*展示室内の画像は九州国立博物館から提供していただいたものです。

(九博のぶろぐるぽ企画は今回で30回、もうそんなになるのですね。この企画がずっと続いてくれることを願っています。)

今回の展示で私が一番心に残ったもの。

それは近衛信尹の芸術でした。

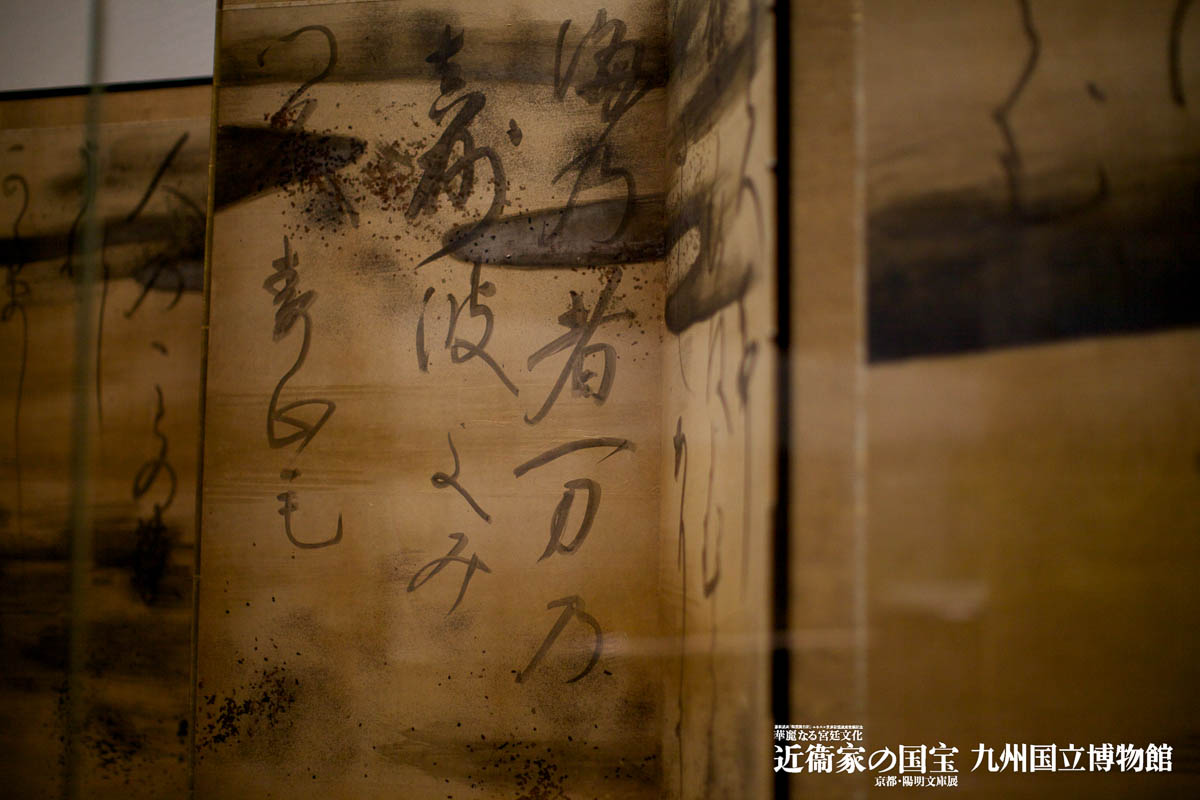

「和歌六義屏風」にまずびっくり。

↓

大きく文字が書かれている屏風はよく見かけますが、あれは後世の人がこれを真似したということなのでしょうか?

その独創性に強いものを感じました。

これは間近に見るのではなく、遠目に全体像を見た方がよくわかるかもしれません。

大胆で美しい作品でした。

それから、「源氏物語和歌色紙貼交屏風」。

↓

今風に言えばコラージュ作品と言うことになるのでしょうか。

ぺたぺたと貼り付けただけなのに、リズミカルで金地の屏風とも調和していて、美しい。

この屏風は慶長10年代のものということでした。

(うろ覚えなので違っていたらすみません[:汗:])

近衛信尹は寛永の三筆の一人で、江戸時代のイメージがありましたが、実は戦国時代を生きた人なのですね。

加冠役(烏帽子親?)は織田信長だったそうです。

そういう背景を持つ人なので、石田三成の書状などもありました。

坊津で謹慎していた信尹が許されたので、「(秀吉が)御座所と二千石を用意するよう島津に命じた」と伝えたものでした。

こんなところで三成の仕事の一端を垣間見ようとは思いませんでしたが、近衛信尹という人が只の貴族ではないことがわかる逸話だと思いました。

この人にしてこの書あり、でしょうか。

***************************************************

もう一人の芸術家、近衞家凞?もユニークな人物でした。

特に表装の美意識が面白かったです。

例えばこれらの表具裂。

明繍裂やIHS(イエズス会)の文字が入っているものがあったりします。

↓

これは表具裂としての明の官服。

↓

江戸時代の”唐様”と言ったところでしょうか。

家凞の美意識のユニークさとともに、明の文化の流入と、当時最先端のモードだった状況を垣間見た気もしました。

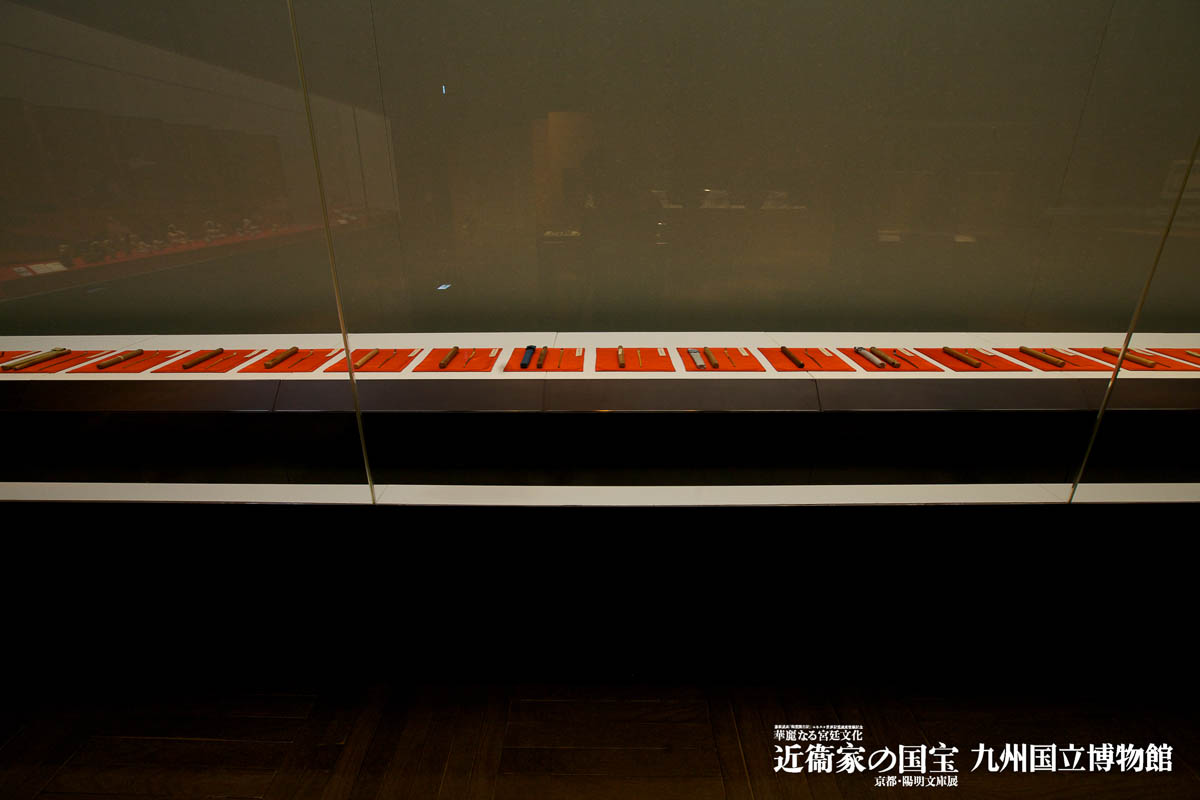

鑑識眼も素晴らしく、コレクション類は圧巻でした。大手鑑と茶杓箪笥は特に。

茶杓箪笥と中に収められている茶杓がずらーっと展示されていまして。

↓

利休・幽齋・三齋・織部・・・おお、すごい。

茶杓は幽齋、筒は三齋作というのがあって、親子合作にちょっとにっこりしました。

近衞家凞?と言う人は芸術家の枠に収まらない、マルチな才能と手腕を持った人だったようです。

***************************************************

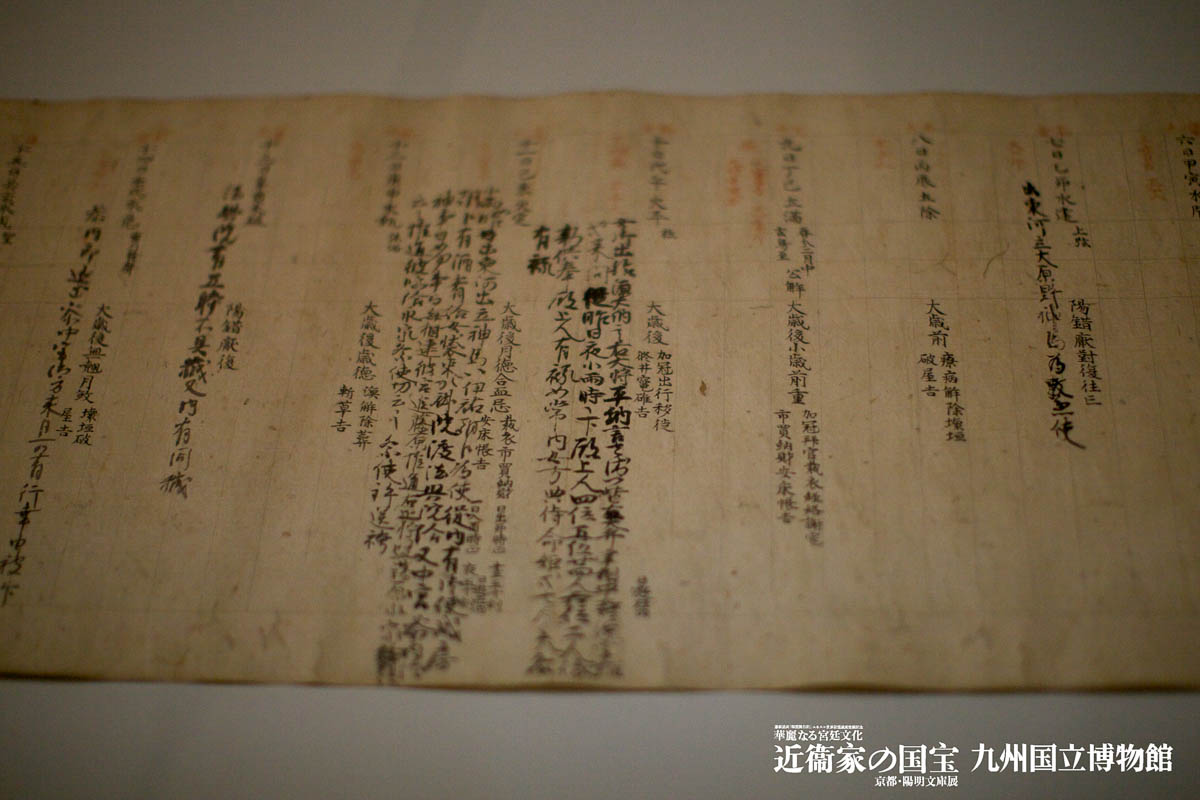

忘れていたわけではありませんが、「御堂関白記」もしっかり見ましたよ。

↓

暦注の余白に書かれているものだということがよくわかります。

会場では、暦注の書式についてのキャプションもあって、一般人にはわかりやすかったです。

埋納したことが「関白記」に書かれている、円筒形経筒(模造)も展示されていました。

↓

つまり、書かれていることは本当だという証拠品ですね。

長和年間の「御堂関白記」古写本と抄本(「御堂御記抄」)も展示されていました。

一家の底本として本当に大事に伝えられてきたのですね。

***************************************************

邦楽をたしなむ人にはグッと来る「琴歌譜」・「古謡集」も展示されていました。

直接の関係はありませんが、こちらは雛道具の雅楽器。

とて小さいものですが、その精密・精巧さに驚かされます。

↓

藤原佐理の書にも出会えましたし、「御堂関白記」はもとより、それ以外にも見所がたくさんあった展示でした。