九博の特別展を見に行きました。

副題に「九州の群雄とアジアの波涛」とあるように、国際的な動きも含めて戦国時代の九州を大観した展示でした。

個人的にはこの「アジアの波涛」部分がなかなか面白くて、こちらがメインでも良かったなと思ったくらいです。

交易を示す文書・印・船旗、丁銀と交易品、外国から見た当時の日本を示す史料、などなど。

こうしてまとまったものを見てみると、大内氏と大友氏の特徴がわかったり、宗氏や松浦氏もなかなかだったり、自分の中で発見がありました。

*展示室内の画像は九州国立博物館から提供していただいたものです。

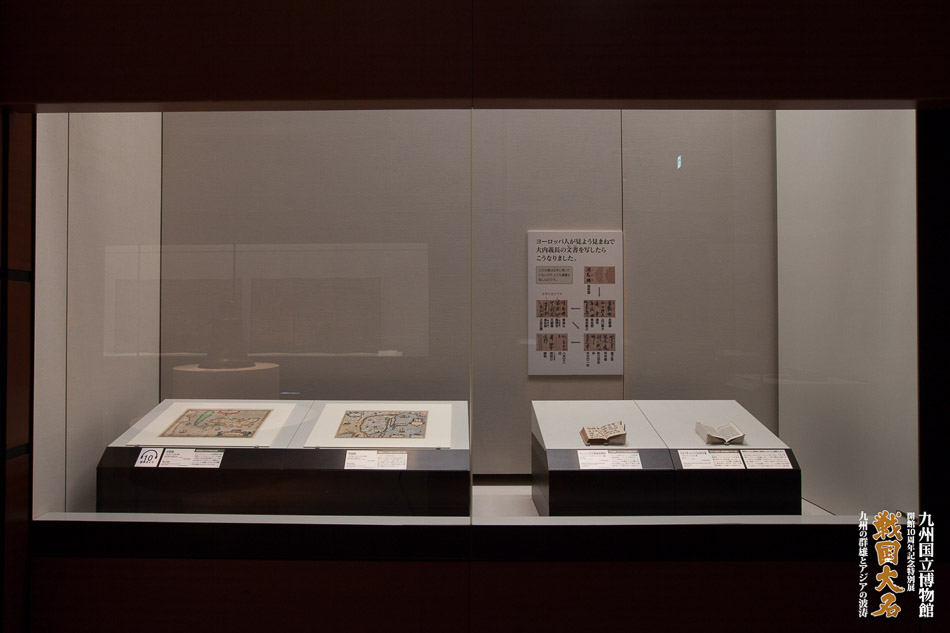

画像はヨーロッパ人が大内義隆の文書を真似して書いたという展示です。

↓

文字がひっくり返っていたり、字画が足りなかったりしています。

こういう事の積み重ねが日葡辞書を生んだのだろうかと思いました。

だとすればその努力?はすごいですね。

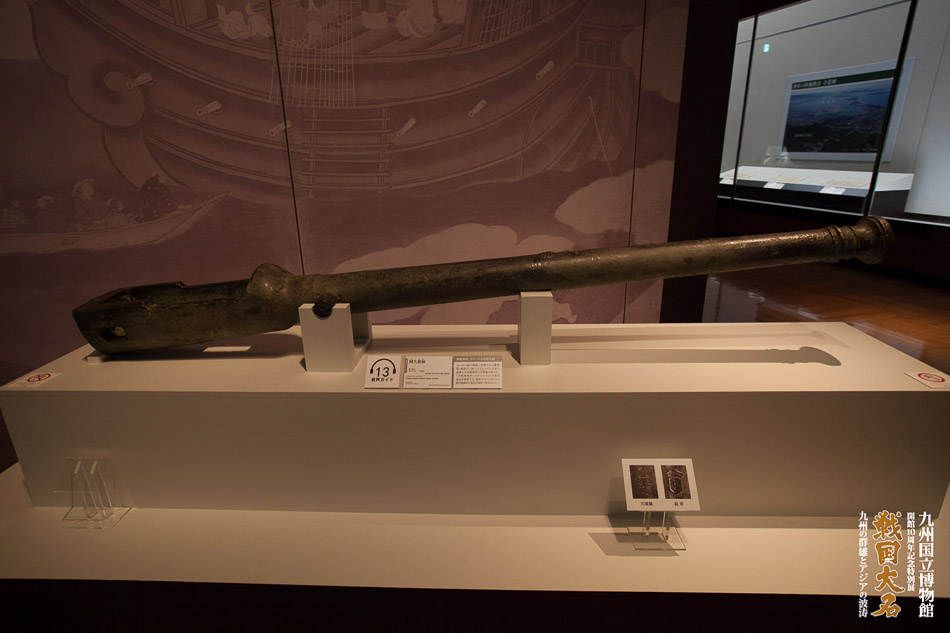

こちらは「阿久根砲」。

↓

ポルトガル海軍の砲身だそうです。名前は聞いたことがありましたが、見るのは初めてでした。

九州の沿岸部には、土の中から当時の外国製品が出てくるという話が少なくないのでしょうね。

そして、大砲と言えば大友宗麟の「国崩し」。

”高瀬に石火矢が着岸したから人手を出すよう”伝えた宗麟の文書も展示されていましたよ。

こちらも見るのは初めてでした。

宗麟は誰に宛てたのだろう?とずっと気になっていましたので、実際に確かめることが出来て大満足です。

(*ちなみに宛先は城氏でした。隈本の城氏が大友方だったというのはこういう事かーと思いました。ゆかりのお寺が福岡市平尾にあって、以前から城氏に興味があったので思わずテンションがあがりました。)

他にも松浦隆信像などが松浦史料博物館から来ていましたね。あまり表舞台に登場することがない松浦氏にスポットが当たっていたのはさすがでした。

高瀬もなかなかの貿易港だったようですし、(玉名市のページ→海外交易の時代)もういっそのこと坊津と近衛家もここに絡めて、九州各地で行われていた私貿易のことをまとめてくださらないかしら、と思ったりしました。

その他印象に残ったものを箇条書きで挙げていきます。

●サンチャゴの鐘

↓

永青文庫展の時、「九曜紋入南蛮寺鐘」と合わせてみることが出来るよう交流展示室に来ていましたね。また見ることが出来て嬉しいです。

提供していただいた画像に龍頭(でいいのでしょうか?)のアップがあり、面白かったのでご紹介。

↓

こんな風になっているのですね。

●地図屏風

↓

正式な名称をメモし忘れました。

左隻が北部九州ですが、長崎がものすごいことになっています。

海から見た海岸線はこういう印象なのでしょうか。

関門海峡のあたりにある島も気になります。

なんでしょう?彦島?

それから、戸畑か若松か岡垣の北に大きな島があるように見えるのですが、ここも謎でした。

大島かとも思ったのですが、大島は鐘崎の延長線上に地島とともに描かれているようですし。

うーん。。二島のあたりがまだつながっていなかったのでしょうか???

それとも実際は小さな島なのに大きく描かれているのでしょうか?

当時の海がどのように認識されていたかがわかって面白かったです。

●偽政以徳印

↓

とても精巧な印です。

以前NHKの番組で、対馬藩の和平工作を扱った回がありましたね。

(番組はこちら→「国書偽造 秘められた真実~日朝交渉・対馬藩の憂鬱~」)

最前線で頑張っていたのだと、改めて思いました。

対馬宗家文書については、交流展示室でも見ることが出来ますね。

九博のサイトにテータベースもあります。

対馬宗家文書の世界→http://www.kyuhaku-db.jp/souke/index.html

特別展の感想は以上です。

話は変わりまして。

九博のサイトでこんなお知らせを見つけましたよ。

↓

集まれ、考古女子!

きゅーはく女子考古部

http://www.kyuhaku.jp/news/news-150526.html

ですって。

楽しそう。

古墳ガールやハニワ女子は有名ですけれど、どんな展開になるのでしょう。

四階の展示「中世刀剣の美」には刀女子が全国から来てますし、萌えポイントがあれば女子のパワーはすごいですものね。

好きな方にはいい機会ではないでしょうか。

ちょっと気になる企画です。