「黄金のアフガニスタン展」を見に九博へ行きました。

やはりアジアの文化財を見るのは楽しいですね。

特に今回は、展示を見て個人的にとても驚いたことがありまして。

まずはそのことから感想を書いていきたいと思います。

ギリシャあり、インドあり、中国あり。神様さえも入り交じっていて。

素晴らしかった&面白かった魅力的な展示物の中で、今回私が一番心に残った物。

それは一枚のパネルでした。

↓

(画像をクリックすると拡大します。)

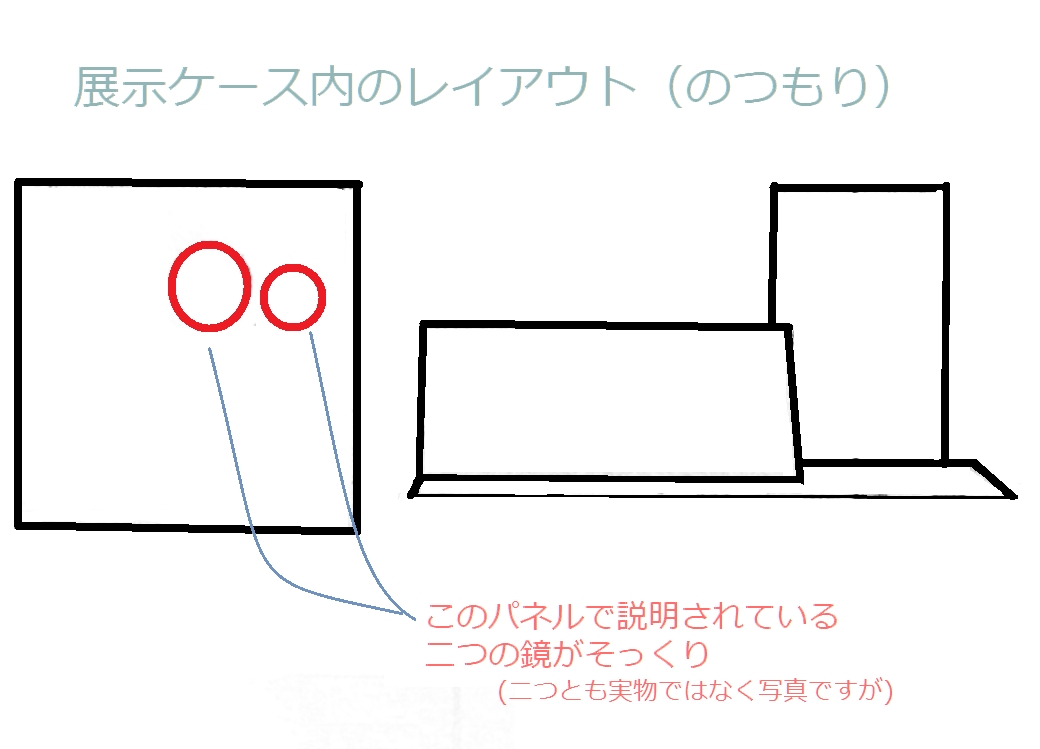

わかりにくいので、この展示ケースのレイアウトを説明しますね。

↓

一番左の四角部分に描いている赤い丸。

これ、二枚の鏡なのです。

左がティリヤ・テペで出土したもの。

右が福岡県筑前町の峯遺跡から出土したもの。

「よく似ている」と控えめに説明されていましたが、どう見ても写し絵のようにそっくり。

ええええっ!でした。

でも根本的な違いがありまして。

そこがまた不思議なのです。

(製作の都合、輸送の都合、漢の態度の違い。etc.)

地元福岡とアフガニスタンが漢鏡でつながるとは、なんと面白い話でしょう!

これを展示してくださった方、本当にありがとうございました。

このパネル、東博にも行きますよね?是非多くの方にこのことを知っていただきたいと思いました。

ここから私の似たもの探しが始まりまして。。。

例えばこれなど、日本の首長を彷彿とさせる姿があったり。

↓

そしてこれ。パルメット模様の軒飾り(だったかな?)。

↓

パルメット文と言えば宮地嶽古墳の金銅製壺鐙ですよね。

本当に西から来た模様なのだと実感しました。

それからこれ。三角の模様が気になって気になって。

↓

(画像共有サイトflickrよりシェア)

実物はもっと色が鮮やかで、地の部分に赤と黒(濃緑?)の彩色がありました。

「三角を敷き詰めたこの配色の模様って見覚えあるナー」と考えていたら、ふと王塚古墳の壁画を思い出したのです。

いや、そこじゃないのわかってますけど。

装飾古墳にこんな色の三角モチーフありますよね?と無理やり引き寄せ。(←[:汗:][:汗:]妄想ですからね。)

それから、こちらに描かれている馬の絵。

↓

(画像共有サイトflickrよりシェア)

なんとなーくタッチが竹原古墳の壁画に似ているような?気がするのです。

気のせいと言われればそうなのですけれど。

でも、そう考えると楽しいではないですか。

歩揺はもう、言わずもがなですね。記憶に新しい船原古墳の馬具も歩揺付きでした。契丹や新羅の冠も。

↓

交差点に限らず終点でもどこでも、文化って混じるものなのだ。

似たもの探しからそんなことを思いました。。

最後に、アイ・ハヌムの出土品にうかがえた距離感覚にびっくりしたので紹介します。

この画像の中央と右の石にご注目。

↓

真ん中の石と右端の丸い穴が空いた石は日時計です。

けれど、両者は示す時間が違うそうです。出土した場所も時代も一緒なのに。

つまり、時差を把握していたということ。

時差が生まれるほどの距離を把握していた世界観があった、というのは衝撃でした。

紀元前2世紀ですよ?飛行機ないですよ?

形が違うので比較が難しいのですが、中央と右の日時計はどうも経度も違うよう。

東西だけでなく南北の長い距離も把握していたのですね。

ということは、天文学も発達していたのですね。星読みの民だったのでしょうか。

(ちなみに一番左の石はデルフォイの神託が書かれた台座です。)

展示物についての感想は以上です。

展示室内の画像は九州国立博物館から提供していただきました。

さて、ここから話を変えます。

アフガニスタンという国のことを考えれば、のんきに見てるばかりではいられません。

この展示自体が、文化財を守るためのプロジェクトだと知り大変驚きました。

紛争の間密かに隠されていて、守り抜いた人たちが居たこと。これらの文物が発見された時、自国での保管にまだ不安があったため海外で展示するという手段をとったこと。

全く知りませんでした。

↓

日本で保護されていた文化財も、これを機に返されるそうです。

九博の平山郁夫展で保護文化財を見ましたが、帰る日が来るとはとても思えなかったのを覚えています。

でも、プロジェクトはもう動いていたのですね。

既に世界各国でこの展示が行われていました。

いろいろ検索したら、とてもわかりやすいサイトがあったので紹介します。

・ニュー・サウス・ウェールズ州立美術館のアフガニスタン展特集ページ。

Journey of the Treasures←オススメ[:星:]

・NationalGgeographicのアフガニスタン展特集ページ。

↓

文化財が安心安全な故郷へ帰ることができますように。