九博で開催されていた特別展の感想です。

*画像は九州国立博物館より提供していただいたものです。

前期後期で大幅な展示替えがあり、それぞれの会期で特に印象に残ったものを挙げます。

前期の展示で特に印象に残ったものは、「白梅群鶏図」(狩野永良)でした。

↓

群鶏図といえば伊藤若冲が有名ですが、私はこちらのほうが好き。

アップの画像です。

↓

雄鶏と雌鳥の視線が雛鳥に集まっていて、まるで仲良し親子がそこにいるようです。

羽や鶏冠などは写実的なのに、自然界ではあり得ない構図ですね。

雌鳥にいたっては、背にもう一羽乗せています。

偶然このようになることがあるかもしれませんが、私は作者の作為を感じました。

それは、生き物に対する作者の温かい眼差しとでもいうべきもので、不思議な絵だと思いました。

(あくまでも主観です。)

狩野永良は31歳の若さで夭折し、作品はほとんど残っていないそうです。

長生きしていたらどんなに素晴らしいものを残していただろうか、と思われました。

後期の展示でインパクトがあったもの、それは「石燈籠図屏風」(伊藤若冲)でした。

↓

この点描の迫ってくる感じは、やはり実物を見ないとわからなかったなと思います。

ベタ黒が見事だった「乗興舟」とともに、若冲の絵はやはり面白いです。

全期通しての感想ですが、とにかく、若冲・蕭白・応挙などなど錚々たるメンバーが一堂に会しているため、目が慣れてしまって逆にありがたみが薄れた感があります。

「これ一点だけだったらものすごく感動したのに!」と思えたものがいくつかあって、少々もったいなかったかなーと。

例えば円山応挙の「雲龍図屏風」。

期待が大きかったことも加味されて、「あれ?もっと群を抜いているように思っていたけれど。。。」という感じだったのです。

好みもあるでしょうけれど。

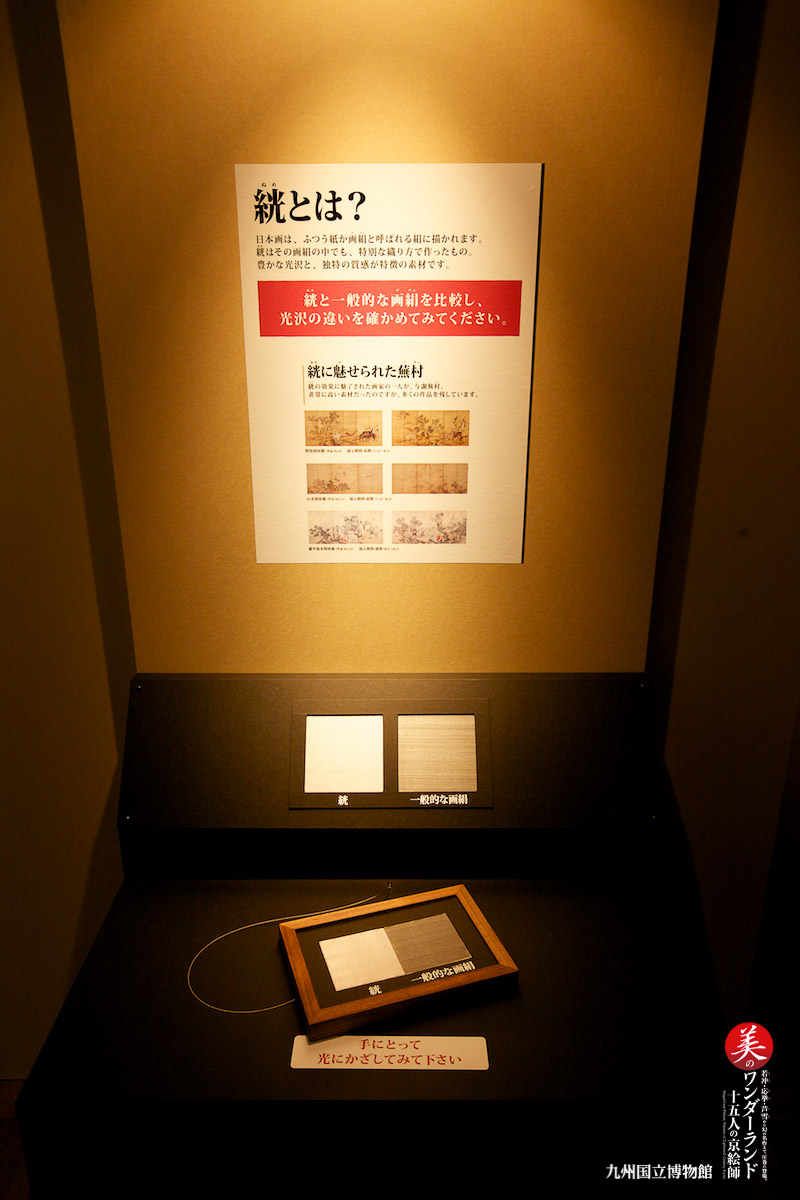

それから、九博というと体験型の親しみやすい仕掛けがどこかにあるのですが、今回は「絖(ぬめ)」が実際に手にとって確かめられました。

↓

日本画における画布の一つですが、それ自体に独特の光沢があって、絵の具の裏から光らせる感じ。

日本画を描くことなどないので、これは面白かったですね。

襖絵の視点を体感できるように部屋を模した展示もありました。

確かに襖絵は、建具の状態で見たほうが、描かれたものが生きてくる気がします。

ほかにも、格子戸や欄間、天井の梁を模したデイスプレイがなされていて、なんとなく京都の町家の雰囲気が出ていました。

が、あくまでも装置はアクセントで主体は絵、今回の展示は全体的にあっさりすっきりした展示でした。

特別展の感想は以上です。

最後に、4階のトピック展示が良かったのでご紹介。

「日朝交流の軌跡– 対馬宗家文書8万点の調査を終えて -」は思いがけず素晴らしいものでした。

絵図の数々や記録に、対馬が国境の島としてどう在ってきたかが偲ばれました。

また「水屋村山王村橋三十歩一雛形」は、飛び地である肥前(現在の鳥栖市周辺)のものということを含めて興味深いものでした。

こちらは9月9日までの展示ですので、これから行かれる方はぜひ見ていただきたいと思います。

10月2日からは、長崎県立対馬歴史民俗資料館でも展示されるそうです。