佐賀県鳥栖市にある勝尾城跡。

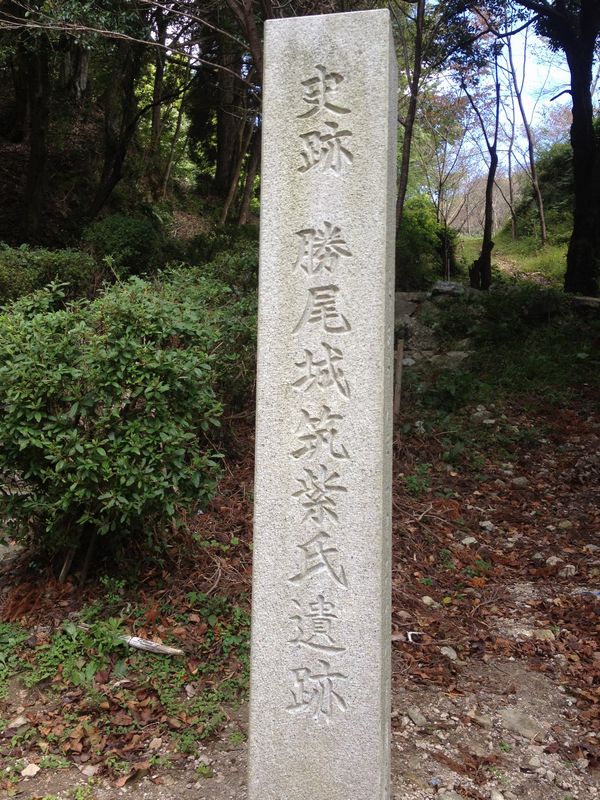

平成18年、平成22年、平成24年と3回に分かれて国の指定を受けた、筑紫氏90年間の城下町。

年号で分かるように指定されたのは割と最近のことで、知名度はいま一つ。

けれど、かえって手垢にまみれていない感じで、個人的には好き。

自分用のメモに、印象に残ったことを箇条書きでまとめます。

その1、総構

鳥栖インターから勝尾城に向かっていくと、まずは総構がお出迎え・・・の・・・、はずが。。。。

あれ?どこにある?と早くも迷子。

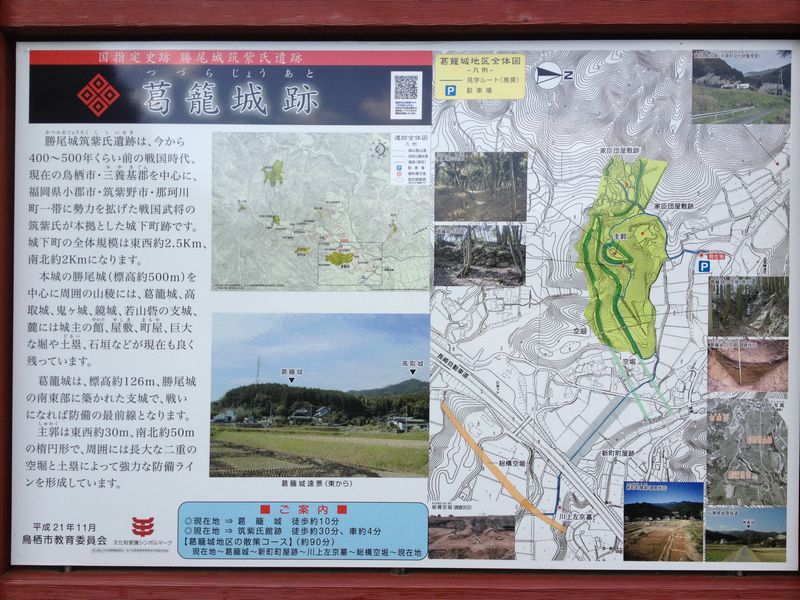

総構の場所を地図で見てうろうろしていると、この案内板に出あいました。

この看板、高架になっている長崎道を渡る跨線橋の傍にある。

つまり結構な高さにあるため見晴らしはとてもよく、城下町全体が一望できます。(と言っても普通の田園地帯なのだけれど。)

案内板によるとこの景色すべてが遺構であるとのこと。

↓

このときは総構えの場所はわからなかったのですが、あとから考えるとどうも私はその総構えの真上に立っていたようです。

そこは平野に突き出た段丘になっており、まさかこれほど大きいとは思わず見逃していました。

まさに城下町の入口を守るにふさわしい場所と規模ですね。

その2、川上左京墓

総構近くに川上左京のお墓があります。

川上左京というと、沖田畷の戦いで島津家久に従い、龍造寺隆信の首級を挙げた人物。

筑紫晴門と一騎打ちした時の傷がもとで亡くなっています。

既に鉄砲の時代だったのに一騎打ちとは風流。

それには諸説ある(左京が死に場所を探していたなど)ようですが、龍造寺隆信の首級を挙げた人物がこのような場所で亡くなっているということに戦国の世を感じました。

彼が戦利品として持ち帰っていた隆信の脇差は、ご子孫の手を経て佐賀県に寄贈されているそうです。

(家に戻って調べたところ、一騎打ちの場所は四阿神社付近とのこと。碑もあるようです。)

その3、時間配分に注意

行きがけの駄賃(失礼!)程度に思っていた入り口の遺構で既に30分経過。

この遺跡、万事がこの調子で先を急ぎたいのにすぐ遺構らしきものが視界に飛び込んで来る。

例えばこんな。

↓

急がないといけないのについ見てしまう。

民家の土止めの石垣にも興味をそそられましたが、割愛しつつ、筑紫氏館跡を目指します。

↓

が、またしても。

↓

葛籠城が現れた!!

↓

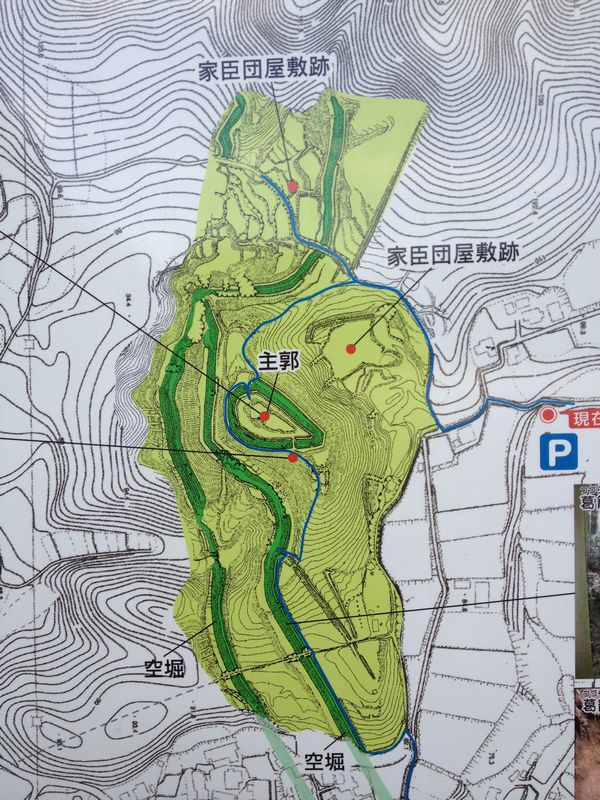

!!!この防衛線は!!!

地図の緑の部分が城域で濃緑が空堀。

まるで中国の羅城のようにぐるっと主郭を取り囲み、裾にもでかいのが一本二本三本。。ええっ!!!

竪堀や堀切もあり、土塁もみられる。

支城でこれですか。

この堀、成人男性が底に立っている写真があるのだが、岸はその男性の頭上はるか。

男性の身長が170センチとしたら、ゆうに3メートル以上。。。なにがって、深さが。

これ、落ちたら上がれないでしょ。

島津はこういうところを落としながら北上してきたのですね。

行く前は、勝尾城登山の2時間を含めて4時間を見ていたのですが、とてもとてもそんな時間では回れないことが分かりました。

こういう城が五つあります。ここ。

全部見るのであれば一日がかりですね。

いや、びっくり。

その4、筑紫氏館跡

ようやくたどり着いた筑紫氏館跡。

↓

今は神社になっている。

↓

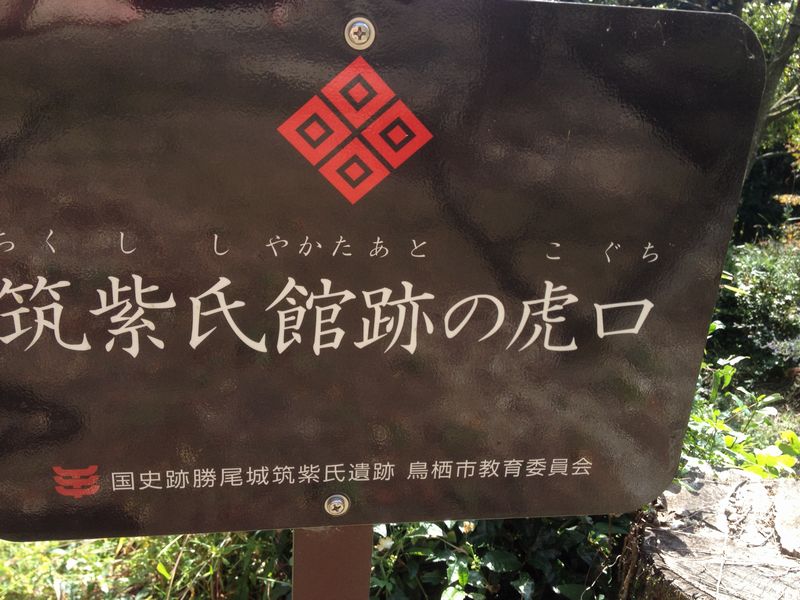

麓に広い駐車場があり、そこからコンクリートの階段を登っていくのですが、昔の虎口も残っています。

虎口からの道は急な崖で、その上藪になっていたので残念ながら降りて確認することはできませんでした。

↓

筑紫館からの帰り道、山を下っているときに旧虎口への登り口を探してみました。

多分これではないかと思われますが、石がゴロゴロしていて登るのはちょっと危険な感じ。

しかも折れ曲がっていて先の様子がわからない。

↓

勝尾城へはこの筑紫氏館跡から。

↓

今回は時間切れで上まで行けなかったけれど、浮石対策の靴は必須。スニーカーじゃ足を挫くかも。

筑紫館跡自体も、藪に入っていけばいろいろ見られそうだったので、もう少し涼しくなってから行くとよさそう。

その5、その他諸々まとめ

・面白いなと思ったのは、主な防衛が横の線だったこと。

とにかく空堀が深くて長くてデカい。

・勝尾城と支城で谷を取り囲んでおり、なんとなく抱谷式の古代山城を彷彿とさせる。

(空堀の防衛ラインを石塁に置き換え、総構えを石の水門にすればそのまま古代山城?イヤイヤイヤチガイマスネ。)

機能を追求すれば同じ形になるということか?

それとも別の理由なのか、特に理由はないのか?

個人的な印象だが私は共通性を感じられたのが面白かった。

・遺跡と言っても、それと知って見るのでなければ何もないところ。

観光地のように整備されているわけではなく、石垣は孕んだ挙句に崩壊したままという感じ。

建物の復元もない。

が、逆にそれがよかった。

地面から顔を出している石の集まりに元の姿を想像するのが好きな人には向いている。

・中世城下町とは、兵農分離されていない姿である。

ということがここを見てよくわかった。

個人的にはそれが実感できたことが収穫だった。

・要所要所に駐車場が整備されていて、車で行っても安心なのだが道が狭く離合できる場所も少ない。

大型車だとキツイかも。

軽自動車があるなら、それで行くのがベスト。

自転車を積んでいけたら移動時間を短縮できて便利。

・道の両側は延々と動物除けの金網でガッツリ防護されていた。

畑には電気柵も。

いのししいます!!

くれぐれも注意を。

とにかく、時間をたっぷりとっていくべし。

以上。