今年の1月にサーバーを変えたばかりですが、重くてアクセスしづらかったのでまたまた引っ越しました。

前ドメインが「.jp」ではなかったためか迷惑判定を受けることがあり、知り合いに「♡系のサイトかと思った」と言われてしまって、これはイカンと思ったことも理由の一つです。(前回九博のぶろぐるぽにエントリーして、「書きました」のメールにお返事来なかったのはそのせいだったかも?)

しばらく併存しておりますが、メインはここですのでよろしくお願いします。そのうち前サーバー前々サーバー共々ログを削除する予定です。

さて、前置きはこれくらいにして、九博の特別展の感想を書いていきます。

印象に残ったものについて箇条書きにしますね。

* 展示室内の画像は博物館から提供していただいたものです。

その1、門外不出の大扉

「すごい扉が来ますからね」と博物館の方に教えていただいてから、期待に胸を膨らませていました。

(その時の記事は→こちら「宗像・沖ノ島と大和朝廷」展 &プレミアム座談会…)

すごい。

表面の模様の奥にも立体的に彫られた意匠があります。

これは実物を見ないとわからない、と思いました。

実際の様子がイメージ出来るようレイアウトされていましたよ。しかも撮影OK。

↓

私は荷物をロッカーに預けていたので携帯もなくて、写真を撮れず残念でした。

これから行かれる方は、カメラ必携ですよ。

扉の裏側は一部が炭化していて、火災に遭った跡が生々しく残っていました。

↓

その2、ドヴァーラヴァティー時代の銀貨

画像がないのですが、個人的にはこの展示のベスト5に入れたいくらい気に入りました。

小さいながら、質の高い文化が感じられたのです。

うまく説明出来ないのでウィキペディアから引用します。

ドヴァーラヴァティー王国では、吉祥天の館を表現していると考えられるシュリーヴァッサ(srivatsa)という文様やsankhaと呼ばれるほら貝、kalathaと呼ばれる聖なる水を入れる壷、雄牛、旭日文などを刻んだ銀貨を発行していた。また銀貨には、śrīdvāravaṯīśvarapuṇya(「徳の高いドヴァーラヴァティーの王」)という名前が刻まれ、チャオプラヤー川河口よりやや上流に位置するナコーンパトム、ウートーンなどの遺跡を中心に出土し、モン語の銘文のある石造物を伴う都市遺跡の分布とあわせて王国の中心部と考えられている。銀貨の鋳造は支配者階級によって統制され、私鋳については、腕を切り落とされるくらい厳しく禁止されていた。

-引用元:ウィキペディア

7、8世紀のものだそうです。

日本で最初の流通貨幣が発行されたのも8世紀初頭の708年(和銅元年)。

ほぼ同時期にこういうデザイン性に優れた銀貨があったことに素直に驚きました。

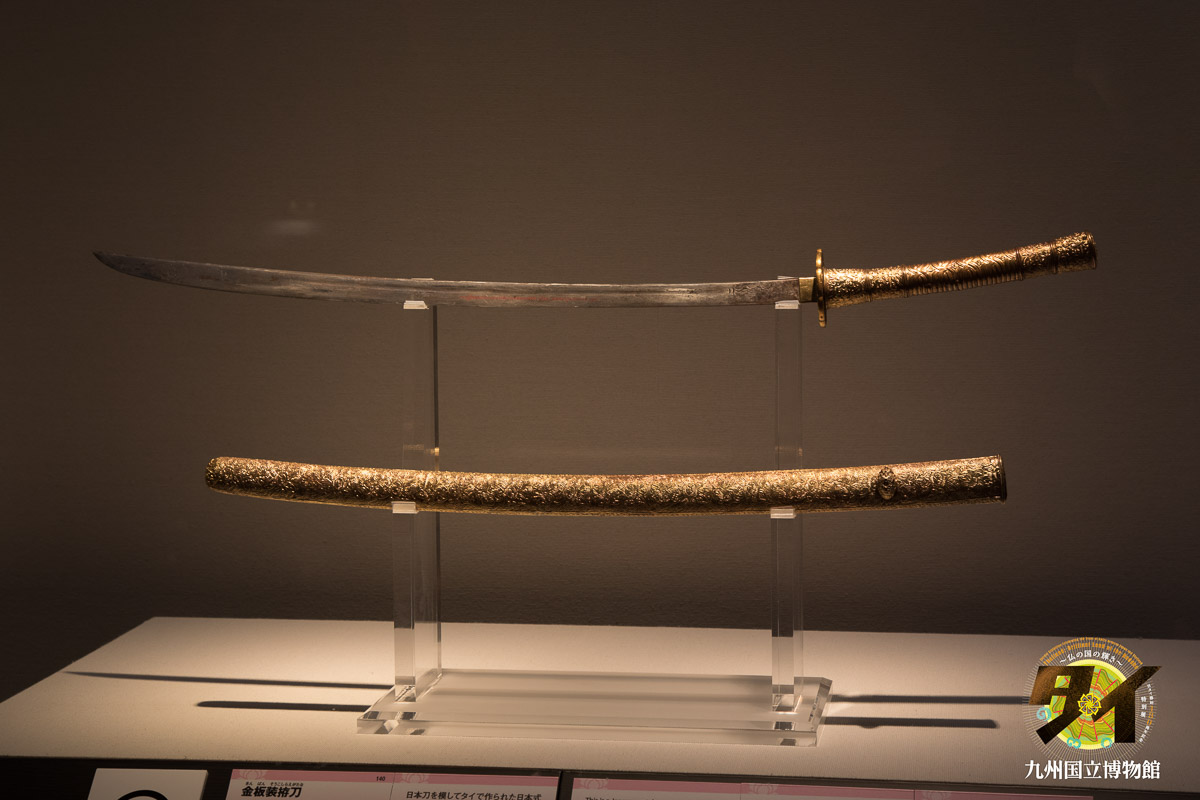

その3、金板装拵刀

刀装が金属というのが珍しく、また日本刀が尊重されていたというのが興味深かったです。

↓

でも私は、「さ、逆刃刀!」と心の中で叫んでしまいました。(逆刃刀というのは、「るろうに剣心」という作品で主人公が使っている刀です。)

研ぎが逆でしたよね?見間違い?

(や、見るべき箇所はそこではないのですが。すごく気になりました。)

その4、音声ガイドに「テレビ見仏記」のお二人が登場

通常のガイドの他に、みうらじゅん氏といとうせいこう氏のおしゃべりが入っている部分があって、なんとも不思議な気持ちでした。

テレビ画面ではなく、実物を目にしながらお二人の話が聞けるなんて思いもしませんでしたから。

こんなアプリを入れるくらいには番組のファンですので、音声ガイドは楽しかったです。

↓

関西ではタイ編が近々放映されるそうで羨ましい限りです。

BSでも放送して欲しい。

その5、同田貫上野介

特別展を見た後は、交流展示室へ。

たまたま大きな展示室3部屋(第3・4・11室)が閉鎖中で、ちょっと寂しいことでした。

閉室は5月14日までとのことです。

けれど、王監督寄贈の同田貫は5月14日までの展示なので、こちらを優先。

画像は九博公式ツイッターのものです。

↓

ソフトバンクホークス王貞治会長にご寄贈いただいた刀(銘:九州肥後同田貫上野介、安土桃山時代、16~17世紀、九州国立博物館)が4F文化交流展示室にて5/14(日)まで公開。お見逃しなく!! pic.twitter.com/hkMFwEH6bc

— 九州国立博物館 (@kyuhaku_koho) 2017年5月9日

4階ではいつも刀剣が一振り展示されています。これがナカナカなのです。

その6、おわりに

今回の展示は仏教関係のものが充実していました。

それを見ながらも、H23年のトピック展示「日本とタイ – ふたつの国の巧と美 」を思い出していました。(リンク先は九博の該当ページです。)

この時展示されていた三足土器が忘れられません。

仏像もですけれど、こういう考古遺物も素晴らしいのですよね。

当時はラーマ9世もご在位中でした。

友好が続いて、いつかまたタイにスポットが当たる展示があればいいなと思います。

タイだけでなく、アジア各地の多様な古代の姿が見られる世であることを願います。